第3回 有志による課外活動を開催しました!

有志による課外活動では、静内高校生と札幌圏の大学生が日高の魅力を感じられる周遊モデルコースを造成します。

本プロジェクトの詳細はこちらからご覧ください。

開催概要

第3回目となる今回は、前回までに各チームごとのテーマを基に考案したモデルコースを体験するモニターツアーを実施しました。

前回の活動についてはこちらからご覧いただけます。

日時 :令和6年10月13日(日)~10月14日(月)

場所 :日高管内各施設

参加者 :静内高等学校生徒7名、大学生5名

内容 :次のとおり

【1日目】チーム生態系&チーム食

(1)【浦河町】お菓子店巡り

(2)【えりも町】えりも岬植林地見学ツアー

コンブボートクルーズ(高波のため欠航)

(3)【えりも町】風の館

(4)【様似町】アポイ豚等地場産品を食すBBQ (旧様似駅ホーム)

(5)【様似町】アポイ岳ビジターセンター

(6)【新ひだか町】みついし昆布ソフト

【2日目】チーム体験

(7)【平取町】ヤマメ釣り

(8)【日高町】ジップライン&ハイロープコース

(9)【平取町】平取町立二風谷アイヌ文化博物館

【1日目】チーム生態系&チーム食

(1)【浦河町】お菓子店巡り

浦河町内の菓子店で思い思いのスイーツを購入し、えりも町へ向かいます。道中の車内では、お菓子の感想が共有されるとともに、参加者から日高にまつわる様々な小ネタやおすすめのスポットが紹介され、「また日高に遊びに来る理由ができた。」との声も。

(2)【えりも町】コンブボートクルーズ&襟裳岬植林地見学ツアー

【コンブボートクルーズ】

「コンブボートクルーズ」と 「襟裳岬植林地見学ツアー」を組み合わせ、海と陸の両方の側面から、日高について学ぶコースを考案しましたが、残念がら高波によりクルーズが欠航となってしまいました。

【襟裳岬植林地見学ツアー@北海道森林管理局 日高南部森林管理署 林業総合センター】

まず、日高南部森林管理署の渡邉淳一署長から昭和28年に開始された襟裳岬の緑化事業について、林野庁が作成したビデオによる概要説明と事前学習を行いました。

襟裳岬周辺は、明治時代に行われた開拓により、かつて「えりも砂漠」と呼ばれるほど土地が荒廃していました。舞い上がった砂によって、周辺住民の生活環境の悪化と近海の汚濁が引き起こされたことから、周辺住民による強い要望により緑化事業が開始されました。

飛砂と乾燥防止を目的に雑海藻を敷く「えりも式緑化工法」をはじめとして、特有の自然環境に適した工法が試行錯誤を重ねながら進められており、緑化面積、周辺の漁獲量ともに大幅な改善が進んでいます。

概要説明の後は隣接している「みどり館」で当時使用していた道具等の展示を見学し、渡邉署長による解説を受けました。

百人浜付近の植林地の見学に向かうと、成長した木々や防風柵による防風効果を実感。事前学習で学んだ内容と実物を比較することで学びが深まりました。

(3)【えりも町】風の館

風光明媚な景色に、初めて訪れた参加者は感嘆の声を上げていました!

また、最大風速25mの強風を体感することもでき、初めて体験に参加した高校生や終了後の振り返りで印象に残った場所として挙げていた参加者も多く、地域の新たな一面を知る機会となっていました。

(4)【様似町】アポイ豚等地場産品を食すBBQ @様似町観光協会

様似町地域おこし協力隊 高橋隊員提供のもと、アポイ豚、アポイ米、日高昆布とオオズワイガニを使用したスープなど地場産品にこだわった昼食を堪能。

参加者から特に食べたいと提案のあったアポイ豚は、様似町の駒谷牧場で山奥へ自由放牧され育てられています。

飼料は配合飼料ではなく、道産小麦や大豆、カボチャなどを使用し、様似町産の昆布やツブ、ホタテの殼のほか自生しているドングリなどもおやつとして与えられています。

今回のBBQは、日高線旧様似駅のホームを活用しており、少人数での実施はあったが、20名規模での利用は初めてとのこと。

(5)【様似町】アポイ岳ジオパークビジターセンター

水永学芸員の解説のもと、ビジターセンターで保全活動を行っている高山植物やマダニなどの生態系について学びました。

かんらん岩で形成されているアポイ岳は、植物にとっては生育が難しい環境になっており、独特な植物が進化したとのこと。

保全の方法や植物の特徴、マダニやハエなどの生物の解説があり、環境系の分野を学んでいる大学生を中心に、皆熱心に聞き入っていました。

時間の関係上、ビジターセンター内の展示や地質学的な観点の解説は短めだったため、次の目的地までの車内では、「もっとジオパークについて深く学びたかった。」「行程を見直す必要がある。」といった今後に向けた活発な議論が進められていました。

(6)【新ひだか町】みついし昆布

ソフトクリームには昆布が練り込まれており、ほのかに緑がかった見た目に驚く声もありましたが、参加した大学生は、

「スプーン代わりに添えられた焼き昆布の塩味が、ソフトクリームを口に運ぶたびに感じられて、塩味が甘みを引き立たせていておいしい。」

と話しており、大好評でした。

店舗の裏側のテラスで、日高の夕焼けとソフトクリームを堪能し、1日間の日程は終了です。

【2日目】チーム体験

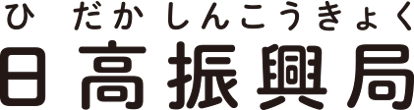

(7)【平取町】ヤマメ釣り@仁世宇園

仁世宇園では、釣り堀でヤマメ釣りを体験し、釣ったヤマメは塩焼きや唐揚げに調理していただき、実食。

初めて釣り堀を体験する参加者も多く、釣りの楽しさや、その場で食べることができる楽しさを体感していました。

調理を待つ間は参加者全員が一つのテーブルに集まり、各チームの1日目の感想とモデルコースの再構築の方向性を全体で共有。

食事中はチームごとに着席し、大学生メンバーが積極的に高校生メンバーへ話しかける様子も見られ、楽しみながらも時には真剣に、モデルコースの造成に向け話し合いを進めていきます。

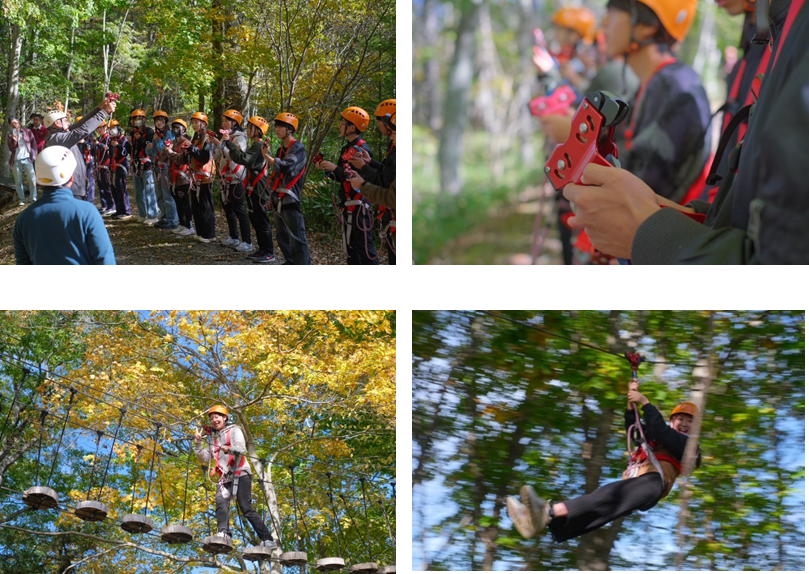

(8)【日高町】ジップライン&ハイロープコース@北海道アウトドアアドベンチャー(HOA)

今回、「チーム体験」から提案があり、参加した「MAGIC MONKEY TOUR」は、高さ10mほどの場所に設置された綱渡りなどのアクティビティに加え、沙流川を往復するジップラインを楽しむことができるプログラムとなっています。

高い場所が苦手で楽しめるか不安といった声も聞こえてきましたが、終わってみれば、満面の笑顔で今回のモニターツアーの中で最も楽しかったと話す参加者も多くいました。

(9)【平取町】平取町立二風谷アイヌ文化博物館

二風谷アイヌ博物館では、沙流川流域のアイヌ文化にまつわる民具類や伝承作品などの展示を見学。

木彫りや刺繍の作品を参考にしながら文様を描く展示や、狩猟用の罠を再現し実際に組み立てることができる展示は、自らの手を動かして主体的に学ぶことができることもあり、人気があるとのこと。

入場者には、現在「二風谷アイヌ民具コレクションカード」が配布されており、手に入れたカードに記載されている民具が展示されていないかと探しに行く参加者の姿も。

初めて訪れた参加者は、「今回は日没の時間に近かったため、コタンの様子をゆっくり見学する暇が無かった。次回来る際やモデルコース作成の際は留意したい。」と話していました。

これにて、2日間の全日程終了です!

◆モニターツアーを終えて◆

○高校生からは

・えりも緑化事業は、海と陸の繋がりがストーリーとして重要だと感じた。

コンブボート欠航時のコースの繋がりが弱くなるため、代替案含め要検討。

・初めての体験ばかりで、住んでいても知らなかった日高の魅力に気づけた。

・今までは、日高のおすすめを聞かれた際に漠然とした形でしか答えられなかったが、

今回の経験により、具体的なおすすめができるようになったと思う。

○大学生からは

・終盤は時間に追われてしまったため、一つ一つをもっと丁寧に回りたい。

例えば、アポイ岳ジオパークセンターに立ち寄るなら、かつてのプレート

境界や日高耶馬溪など、周囲のスポットとも併せて巡りたい。

・計画と実際に回るのではかなり違うことを改めて実感した。

・自分の目線だけでなく、職員や高校生など普段交わらない方々と

モニターツアーを実施したことで、様々な視点で日高を回れた点がよかった。

・実際に回ったことで、課題ではなく、日高の新たな可能性が出てきたと感じた。

といった感想がありました。

今後の予定

第4回では、実際にモニターツアーを行って気づいた過密日程といった課題の解消や、モデルコースのターゲットの見直しなどといったブラッシュアップを各チームで実施し、モデルコースの決定を目指します。

また、第5回で実施する活動発表会に向け、モデルコースを外部へ向けて発表するためのコンテンツの作成を行う予定。

第5回(12 月 12 日)では、全体の総括と活動内容及び作成を行ったコンテンツに係るプレゼンテーションを行います。